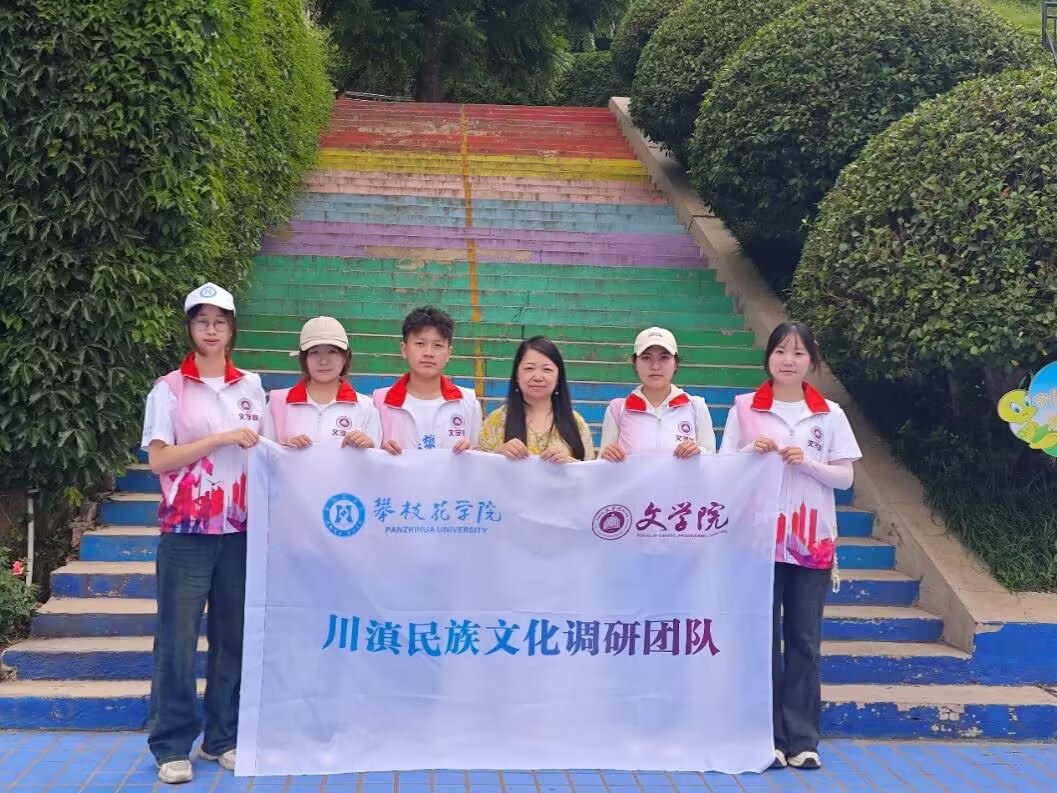

被誉为“砚中珍品”与“文房瑰宝”的苴却砚,凭借其多样化的石色特征如丰富的膘、眼、线、纹等,在砚界中享有盛誉。为了进一步了解苴却砚的历史渊源,2025年7月2日,攀枝花学院文学院“丝路果香,民融兴乡”实践团奔赴四川省攀枝花市仁和区平地镇大龙潭乡,开启了一段意义非凡的三下乡调研之旅。此次调研聚焦当地民族文化与传承状况,积极探索产业振兴与共同富裕的发展路径。

大龙潭乡是一个多民族聚居地,独特的民族文化在此交融共生。苴却砚不仅是一种工艺品,更是当地民族文化的重要载体,蕴含着丰富的历史和民族智慧。在大龙潭乡中心学校,实践团看到了苴却砚文化传承的希望之光。实践团成员注意到学校专门设立了苴却砚工作坊,并与中心学校的老师们在工作坊中进行探讨,深入了解苴却砚的雕刻过程。

据毛金祥老师介绍,苴却砚由苴却石材制作而成,按照石平特征可分为膘石砚、眼石砚、线石砚及纯色砚,苴却砚雕刻融合阳雕、透雕、浮雕等技法,“因材施艺”是其核心原则。工匠善用天然纹理进行巧雕,细腻光滑,这种砚台质地细腻,纹理如云,根据苴却石材的纹理、雕刻工艺等可以判断最终雕刻而成的苴却砚的价值。苴却石可根据其石品花纹的总体特征,将其分为苴却眼石、苴却膘石、苴却眼膘石、苴却青铜石、苴却绿石、苴却青绿石、苴却紫砂红石及苴却彩石。其石类之多、石色丰富、石质优异、石品绚丽,苴却石制品已是攀枝花一张独居地域特色的文化名片。

书记强调文化传承应“从娃娃抓起”,在老师的悉心指导下,孩子们亲手雕刻制作苴却砚,在实践中传承技艺,将苴却砚文化教育融入日常教学,让孩子们从小接触、学习这一传统非遗技艺,感受传统文化的魅力,这一教育特色不仅丰富了学生们的课余生活,更在孩子们心中播下了传承的种子。

砚石无言,匠心有声;青春聚力,振兴可期。此次三下乡实践活动,攀枝花学院师生以脚步丈量乡土,用专业赋能传承,在大龙潭乡的土地上,将苴却砚文化的厚重历史与乡村振兴的时代命题深度融合。从校园工坊里孩童专注的刻砚身影,到实践团成员的深度调研与思考,每一个环节都凝聚着文化延续与发展的希望。未来,这份凝聚着民族智慧与青春力量的探索,必将化作推动地方发展的生动实践,让苴却砚这一文化瑰宝在新时代绽放璀璨光芒,为大龙潭乡勾勒出一幅文化繁荣、产业兴旺、人民幸福的崭新画卷。

(审核:王雪梅 编辑:吴涵)